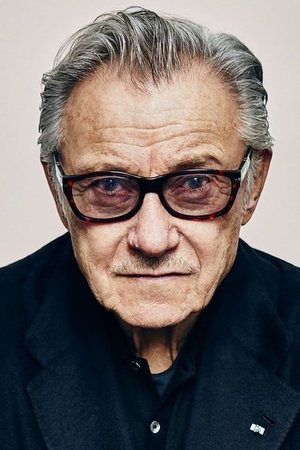

Артур Сумароков

10

|

дек 06, 2015

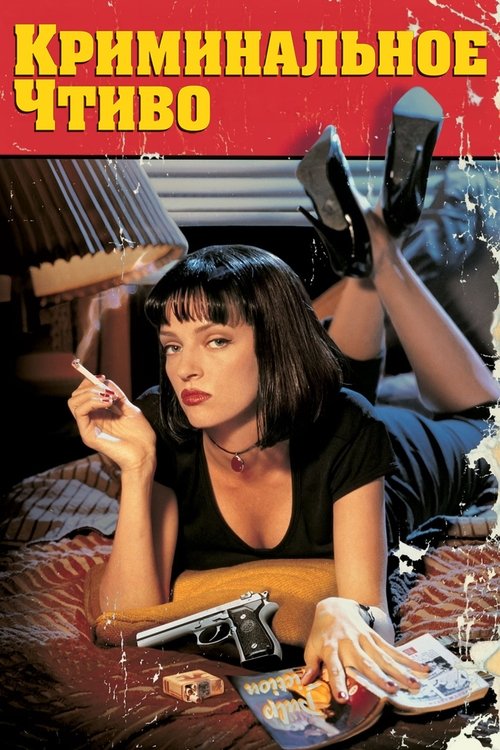

«Криминальное чтиво» Квентина Тарантино — ярчайший пример абсолютного кинематографического гипертекста, чистое кино, главной самоцелью которого является не пресловутый авторский месседж, но поступательное изобретение нового киноизьяснения, переписывая при этом все привычные жанровые каноны. Знакомые типажи и сюжетные ходы помещены режиссером в иное состояние собственного бытования; единственная роковая женщина ленты, Миа Уоллас, становится скорее жертвой собственной неспособности к самоконтролю, ее соблазн и флирт не оборачиваются dance macabre, это просто танец без продолжения, прелюдия, но к ее собственным переменам. Макгаффин — загадочный чемоданчик — остается нераскрытым просто потому, что движущей силой авторской мысли становится не стремление разгадать загадку, которой в картине нет, сомнительна принадлежность «Чтива» к любой разновидности нуара, но лишить эту самую детективную пружину всякой значимости, скорее просто наблюдая за своими героями.

Под обложкой множественного пересказа дешёвой литературы с её расхожими криминальными сюжетами, героями-архетипами и чернушным реализмом таится не неонуар и не постнуар, но исключительно вещь в себе; внежанровый образец патологической авторской синефильской игры, претендующей на ту же степень аутентичности, что и «Не прикасайся ко мне» Жака Риветта. Что примечательно, «Криминальное чтиво» кажется фильмом, в котором как таковом нет главного, смыслообразующего героя, персонажа или персонажей, вокруг которых движется в хаотичном порядке весь нарратив. Героя, концентрирующего в себе авторское мировоззрение, нет совершенно, ибо идейные точки соприкосновения в ленте парадоксальны: Бог упоминается, но о его существовании в картине сложно догадаться, даже deux ex Machina выброшен на свалку; насилие чрезмерно, но одновременно карикатурно; ощущение завершенности в фильме достигнуто, но финал не является финалом — это новое начало, а обилие синефильских цитат в иных руках обернулось бы авторским поражением; свое кино не может быть паззлом из чужих работ, но методика постмодернизма у Тарантино реализует его мечты о фильме, который он сам готов пересматривать, низкая эстетика кинематографа превращена в итоге в высокую. Режиссёр одинаково фокусируется как на множестве героев, населяющих его киновселенную, давая им возможность сказать даже больше чем нужно (слова и диалоги не столько что-либо иллюстрируют, сколь существуют в пространстве изощрённой авторской рефлексии сплошных мелочей, тем не менее не приводящих к бунту), так и на разного рода деталях сугубо кинематографического плана; бэкграунд неумолимо затмевает авангард, где все предельно просто и условно.

Но не является условным «прочтение» Тарантино взятой на вооружение самой эстетики литературных подёнок. В «Криминальном чтиве» главным становится не криминал, но чтиво как образ мыслей и действий всех персонажей, живущих по принципам живи быстро — умри молодым. Чтиво как доминирующий элемент авторского повествования, со всеми лирическими отступлениями и диалогами, предельно втиснутое в распадающийся на отдельные истории сюжет. И суть ленты кроется не в перипетиях и переплетениях судеб, но в том, что эти судьбы сделало таковыми. Да, «Криминальное чтиво» — картина о фатуме, но фатуме, записанном изначально на авторской матрице; гибель всех и каждого обеспечена, кое-кого вне кадра, и Тарантино едва ли интересует почему и как с героями произошли такие казусы. Для режиссёра смерть всего лишь часть кинопространства, самая яркая часть; то, что в любом пальпе было лишь финалом в основном, у Тарантино присутствует с самого начала. Умирают пешки, умирают и ферзи; остаётся чистое зрелище, игра в смерть по нарушенному канону.

Лишь потом Тарантино будет создавать пастиши, стремясь повторить собственный же успех, отдавая дань уважения практически всем существующим жанрам и стилям — от blaxploitation до спагетти-вестернов; «Криминальное чтиво» куда как более податливо трактуется как кино обо всем (что так или иначе вписывается в эстетику современных кино и литературы, начиная от будней обыкновенных киллеров и завершая чуть ли не экзистенциальной драмой одного боксера, попутно разряжаясь авторскими ироничными репризами о неисповедимости любых путей, неизбежной цикличности и торжестве эскапизма), так и в то же время кино ни о чём, фильм, снятый ради самого себя, будто очищенный от любых высказываний, связывающих его с тесной и удушающей реальностью, которая если и видна в «Криминальном чтиве», то лишь намёками, штрихами. Фильм не является даже эскизом реальности; он сам эту новую реальность создаёт, но не путём тотального отрицания всего устаревшего.